Hace falta la lluvia

- Literatura -

lunes, 5 de enero de 2026

Llorar su madrugada anfibia

sábado, 3 de enero de 2026

Mientras las campanas

viernes, 2 de enero de 2026

P.

lunes, 22 de diciembre de 2025

Detener el vuelo

—¿No lo sabe?, nadie afina en el silencio.

—Tiene razón. Mándeme allí, entonces, esa multa.

—Por supuesto, —suspiró el gorrión— jamás falto a mis pesadillas.

martes, 2 de diciembre de 2025

Oquedad insoportable en dos movimientos

miércoles, 19 de noviembre de 2025

La cicatriz del segundo

viernes, 14 de noviembre de 2025

La lógica y el espanto

lunes, 10 de noviembre de 2025

Bajo cero también hay números

martes, 4 de noviembre de 2025

La hora del acantilado

lunes, 27 de octubre de 2025

Legado

domingo, 5 de octubre de 2025

Irnos

martes, 23 de septiembre de 2025

Más allá de cualquier color

jueves, 11 de septiembre de 2025

Tren de las dieciséis

lunes, 14 de julio de 2025

Los que escuchan

domingo, 13 de julio de 2025

Por buscarte

Se siente frío.

Es que hemos

muerto.

No, si aún te

abrazo.

Eso se llama

baile.

Nadie baila en

medio de este frío.

Ella sí, mirala.

Pero es la Luna.

No, es mi último

beso.

¿Y por qué se fue

al cielo?

Por buscarte.

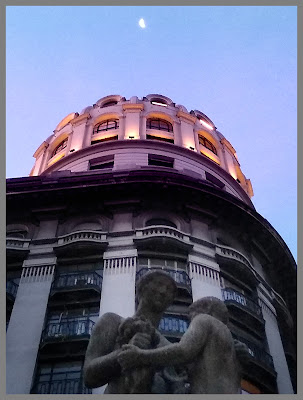

Fotografía: © Pablo Baico

lunes, 30 de junio de 2025

Aún

miércoles, 28 de mayo de 2025

El ateísmo de querer ser salvo

sábado, 24 de mayo de 2025

El desguace de la entropía familiar

lunes, 19 de mayo de 2025

Regreso desarmado

viernes, 9 de mayo de 2025

En el lecho de un sueño

miércoles, 7 de mayo de 2025

Se conoce por sentir

lunes, 5 de mayo de 2025

Un tipo de fenómeno

Entonces, este

forastero estaba de rondas por el pueblo con diversos trámites y, por

cuestiones laborales un poco indirectas pero necesarias, me había tocado

atenderlo, de alguna manera. Así fue que nos reunimos, casi topándonos en

nuestras caminatas, en la clásica esquina de la plaza que estaba coronada, en

diagonal, por el bar. Y suena así, sólo “bar” porque al ser el único jamás tuvo

necesidad de un nombre. Quizás alguna vez su dueño le imaginó alguno, pero no

tiene ningún sentido nombrar lo que es único. El bar, y ya era suficiente. Llegó

dando pasos un poco indecisos, como si hubiese olvidado algo en algún lado

(quizás esos pequeños regustos que un temporal desarraigo provoca en un viaje),

pero al acercarse me di cuenta de que tenía un tema muy concreto para

abordarme. Luego del saludo amable y con la mirada acariciando un poco las

hojas ocres que alfombraban la plaza, sacó un papel de su bolsillo.

—Es… nada

importante, sólo curiosidad. Usted entenderá. Cuando uno viaja, ¿no?, otros

lugares, paisajes, personas… Pero, hoy pasé la tarde en el bar, cerrando

algunos oficios que debía llevarme finalizados y no pude evitar escuchar

conversaciones. Usted sabrá, uno se sienta, ¿no?, claro, la gente habla… está

en su pueblo, la rutina, el día a día, salen las cosas más típicas, es claro.

En fin… el tema es, nada más una pregunta, insisto, pura curiosidad, no lo tome

a mal, claro.

—Vea, ande

tranquilo, buen hombre. No puedo “tomar a mal” algo que ni siquiera me ha

“servido” aún. Por favor explíquese con calma y así me entero —dije, intentando

que avance en su cuestión.

—Claro, tiene

usted razón. La pregunta es sencilla, ¿tienen en este pueblo algún tipo de

dialecto, o lenguaje especial, particular, heredado quizá de algo indígena, por

qué no, o cosa similar?

La mención, así

como al pasar, me hizo reaccionar con algo de fastidio por enconos propios, a

qué negarlo, pero tampoco era muy ubicado de su parte andar suponiendo orígenes

y raíces cuando ni siquiera había llegado a amanecer un solo día aún en el

pueblo.

—Disculpe, pero,

¿se ha cruzado con muchos indios durante su estadía por aquí?

—No… ¡no!, por

supuesto, no le apuntaba a eso… sólo que en el hablar cotidiano, ya le digo,

escuchado más que nada en conversaciones del bar, me he cruzado con unas

cuántas palabras que no conozco y que sé que no pertenecen al castellano,

puesto que me he tomado el trabajo de buscarlas en el diccionario.

—Bien, veo que lo

suyo es algo serio. Le ha demandado hasta un trabajo extra.

—Insisto, no

quiero que suene mal, ni mucho menos inquisidor pero… la curiosidad ha ganado,

en mí, la pelea contra la prudencia y me ha llevado, merced a su buena

voluntad, a tratar de entender de qué se trata.

Lo observé. Era

notable cómo sus párpados no se cerraban, sino que le trastabillaban la mirada

entre mi persona, mi reacción, el papel blanco que sostenía en su mano como una

especie de pasaje a todo lo posible y la gente que caminaba por alrededor en la

plaza, bordando el atardecer con seguros retornos a sus casas. De alguna

manera, era un hombre que tenía perfecta consciencia de haber llegado a un

punto sin retorno. Desde ese punto, sólo podría avanzar, jamás retirarse como

si no hubiese dicho nada.

—Bien, su interés

y la seriedad con la que ha tomado las cosas merece que me explaye como es

debido, es decir, hasta que entienda.

—Gracias —se

relajó al percibir mi predisposición—, lo escucho.

Con mi brazo

extendido señalé la salida y el fin del pueblo.

—Habrá notado la

colina que enmarca de manera inevitable el pueblo.

—Sí, por

supuesto.

—Y sabrá, por

otra parte, de qué se trata el fenómeno del eco.

—Eh… claro,

también.

—Entonces no le

costará mucho deducir que tenemos, bastante cerca, una elevación natural del

terreno que se presta para ese tipo de fenómeno. Ya sabe, las ondas de sonido

emitidas rebotan y regresan, con una dilación en el tiempo, que logra esa

característica de repetición que se va apagando de a poco. ¿Y a qué voy con

esto?, a que para todos los habitantes de este pueblo, a lo largo del tiempo,

ha sido bastante común echar sus palabras al viento en dirección a la colina y

esperar por el eco.

—Claro, sí, puedo

imaginarlo.

—Sí, pero no

puede imaginar la conexión entre esas palabras que escuchó hoy y estos

elementos.

—Bueno, eso no,

ciertamente.

—Bien. La cosa es

que durante mucho tiempo la gente no logró entender jamás las reflexiones que

volvían de la colina. Lanzaban una palabra y el eco que regresaba era otra

cosa. Imagínese, un fenómeno raro si los hay. Se estudió, se contrató

especialistas, se trajeron equipos de investigación y un largo etcétera

histórico que le voy a ahorrar. Finalmente el diagnóstico fue contundente: el

eco generado en esa colina sufre de dislexia y severas faltas de ortografía. En

realidad, no se pudo determinar exactamente si se trata de la colina sola o la

colina y el viento, pero entre ambos no logran reproducir, como todo eco

sensato y educado haría, una palabra tal cual fue emitida. Al respecto de

alguna hipótesis posible, un geólogo aventuró que esa colina no “nació”

exactamente en la formación de este terreno, sino que, movimiento tectónico

mediante, puede haberse desplazado desde otro lugar geográfico y,

sencillamente, no hablar ni comprender el idioma nuestro.

—Increíble… sería

como una colina extranjera, digamos.

—Forastera,

solemos decir por acá.

—Claro, bueno,

son sinónimos.

Lo miré unos

instantes en silencio, intentando que entienda que, en un pueblo en el que

bullen términos y palabras que escapan a cualquier diccionario por culpa de un

eco disléxico que va alimentando el habla popular, decir simplemente “sinónimo”

es algo bastante delicado y hasta de mal gusto. Pero no pareció captarlo en

absoluto.

—Por lo tanto y

para finalizar, a grandes rasgos ahí tiene usted el nacimiento de esas palabras

que le sonaron extrañas en las conversaciones de hoy en el bar. El eco devuelve

términos imposibles, contracciones, recortes, estertores fonéticos, y la gente

los va tomando entre la simpatía y el cariño, como si no usar esas palabras

fuera desairar a la colina, al viento y al eco, quienes también son habitantes

de este pueblo.

—Entiendo…

entiendo —dijo mirando de soslayo su papel blanco que todavía sostenía en su

mano.

—¿Me equivoco o

en el bar, mientras escuchaba esas conversaciones parroquiales que entretejían

palabras extrañas, usted fue tomando nota?

En ese momento el

hombre pareció despertar de un amable letargo y se guardó el papel en el

bolsillo de su saco. Sonriendo muy levemente miraba al piso y al anochecer que

se desperezaba sobre la colina de fondo.

—No… sí, claro.

Mire, si le tengo que ser sincero, y sí, le tengo que ser sincero, ¿por qué no?,

no soy persona de falsear las cosas, ni usted merecería que lo haga, es claro…

por eso mismo, decía, si le tengo que ser sincero, sí. Sí. Anoté algunas

palabras que no entendí y que me parecieron absolutamente extraordinarias en su

construcción o fonética. Pero ¿sabe qué?, tome —y extrajo de su bolsillo el

papel blanco, ofreciéndomelo— aquí se lo dejo. No… no es posible. Si me fuera

del pueblo con ese papel y esas palabras escritas, me sentiría un vulgar

ladrón… y uno muy miserable, porque es muy claro que esas palabras, como tantas

otras, son de aquí y aquí deben quedar. No soy quién para llevármelas, ni mucho

menos para recordarlas o usarlas.

Miré el papel

entre mis dedos. Había garabateado unas ocho o diez palabras, no más. Y en

algunos casos casi no pude contener una sonrisa por su forma de entenderlas y

escribirlas. Luego lo miré a los ojos. La plaza ya casi estaba en penumbras y

la gente raleaba alrededor.

—Le agradezco. Le

confieso que no adiviné su nobleza en nuestro breve trato, pero su gesto ahora

me lo deja muy en claro. Y mire… si bien es cierto que esto no debe salir de

aquí, también es cierto que aquí sabemos ser agradecidos. Así que le voy a dar

una, una sola, de nuestras palabras de regalo, para que se la lleve y nos

recuerde.

Sentí que me miró

con legítima emoción y que se dispuso a escucharla y guardarla. Entonces cerré

la conversación.

—Vaya, nomás, que no se le haga tarde… mire que ya está por “achenocer”.